宜宾观察 陈治吏 罗顺

8月17日,乌蒙山中医药产业发展大会在宜宾召开。中医药产业如何实现自身的高质量发展?会上多位院士专家畅所欲言,分析当前中医药发展面临的挑战,并出谋划策。

乌蒙山中医药产业发展大会现场

张伯礼:构建起中医药的循证评价体系 说清楚讲明白中医药作用机制

“中医药作为传统产业,有着几千年的历史,虽然古老,但理念并不落后,落后在技术。”中国工程院院士、国医大师张伯礼在分享中指出,中医药与现代科技的结合,需要坚守以中医思维、中医理念为指导,用现代科技为中医药服务,促进出现更多中医、中西医结合治疗的优势证据,促进健康产业和健康产品发展,促进用现代语言诠释、阐明中医药治病的机理机制。

张伯礼认为,中医药临床循证评价是中医药产业发展的重点。上世纪末世卫组织提出,世界要以开放的头脑接受传统医药,而传统医药要被世界广泛接受,有赖于对疗效的肯定,且关键在于研究方法的科学性,需要用循证医学的方法评价中医药疗效。“我们需要提供过硬的循证医学证据来证明中医药疗效。然而当前我国中医药研究的数量持续提升,但质量还不够高。”

2008年,张伯礼带领团队向国家申请了一个循证医学的研究,即芪参益气滴丸对心肌梗死的二级预防的研究。芪参益气是他研制的一个组分中药,包括黄芪、丹参、三七、降香。张伯礼在88家医院选择3505例患者,一组吃阿司匹林,一组吃芪参益气。在观察了37个月后才用实验数据分析出这味药的速效、强效不如西药,但它的综合效应、滞后效应不比西药差,甚至更好。“只要能用科学的方法讲清楚药效,别人就能接受。”当前张伯礼还带领团队建成了中医药循证研究证据数据库,收集记录各类中医药对疾病的评价结果,以科学的方法讲清楚中医药的作用机制。

中国工程院院士、国医大师张伯礼

朱兆云:传承创新,推动中医药高质量发展

中国工程院院士朱兆云认为,药材种植过程中,首先要解决好种什么、怎么种、卖给谁的问题。各地要因地制宜,结合本地土壤气候,还有市场需求,发展本地的特色药材种植。同时中药、民族药的发展还可以跟乡村振兴、生态文明建设相结合。泛乌蒙山地区各自有着的各类道地药材、大宗药材、名贵药材、濒危药材等,适合产业化种植。这不仅能带动农民增收致富,对于推动生态文明的进步和社会经济的可持续发展都具有积极意义。

针对一些效果很好的药材,结合患者需要、市场需要,依据适应症,积极探索未满足临床需求的中药、民族药新药的研发,让中药走向世界。目前朱兆云团队正在对全三七片进行临床试验,针对心脉於阻症候解决一些问题。全三七片的特点在于,它地上部分的茎叶花和地下部分的根一起入药,实现药用部位全、化学成分全,去农残、重金属,尽量剔除无效成分,以减少患者服药量,更好服务患者。企业在新药研究方面责任重大,要注重特色、挖掘潜力、强化科技、统筹兼顾,打响自身品牌、打响中医药品牌。

中国工程院院士朱兆云

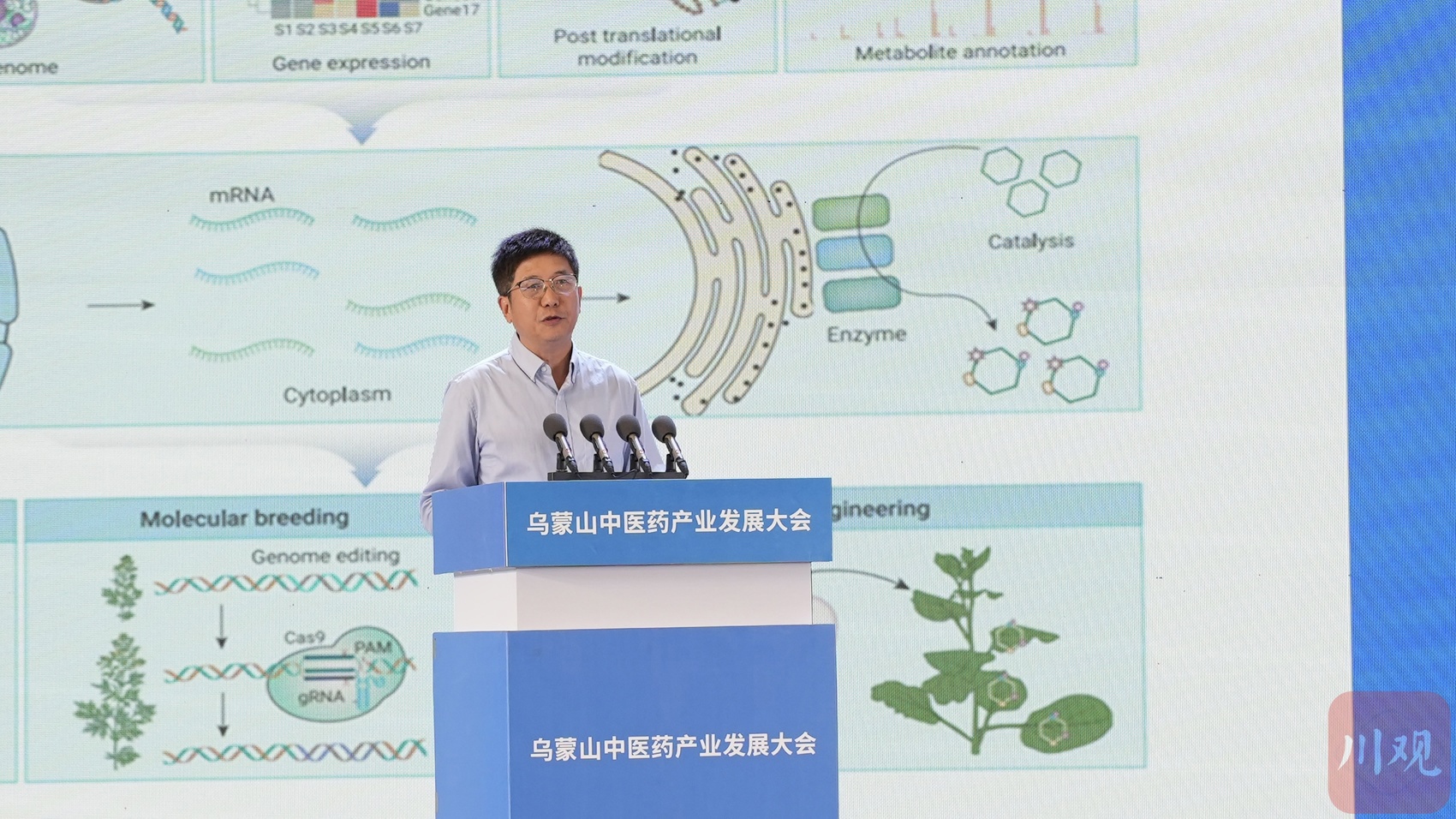

陈士林:拥抱新技术,助力中医药产业高质量发展

“2022年我们发布了千种本草基因组计划。‘本草基因组学’可让我们从基因遗传背景角度来研究中医药,讲明白中医药疗效提供了一种新的研究方法。”中国工程院院士、成都中医药大学教授陈士林带领团队从中药材的遗传背景入手,通过基因组学技术和多组学技术的结合,发表了一系列中药原物质的全基因组,在合成生物学与分子育种等重要方向上提供了新的思路、技术手段和方法。

陈士林院士说,每种中药材都有自己的“DNA条形码”,中药材DNA条形码的应用类似于“亲子鉴定”,对于需要鉴定的物种只需要用毫克量的实物,通过生物技术就能获得这个物种的DNA条形码,然后与中药基因数据库的标准数据进行比对,可以快速、准确地鉴定出中草药的物种。能够帮助破解中药材真伪鉴定难题、解决中药资源传承问题。通过解密种药物种复杂的遗传背景,团队培育了黄花蒿、紫苏等多种中药材的优良新品种,有效促进产业的发展壮大。

中国工程院院士陈士林

此外陈士林团队还积极拥抱计算机、AI、生物信息学的先进技术,推动中医药走向数智化。今年4月12日,中药全产业链大模型“本草智库”发布,将中药研究底层核心数据与中药全产业链关键环节有机结合,用现代科技服务于中医药现代化。