宜宾观察 张梦露

8月15日,正值全国生态日,2025年全国生态日四川省主场活动在宜宾拉开帷幕,来自省内各厅局、市州相关部门的120名代表组成调研团,走进“江之头”、宜宾高新区科技创新孵化园、四川高景太阳能科技有限公司等点位,实地探寻零碳园区建设、虚拟电厂运行、绿电直供实践等发展脉络,感受当地在生态保护与绿色产业协同发展中的生动实践。

作为长江上游重要的生态屏障和水源涵养地,近年来宜宾围绕“生态优先绿色低碳发展先行区”等发展定位,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,奋力建设美丽中国美丽四川先行区。

行走在“长江首城”宜宾,调研团一行看到了什么?

看生态底色

水清岸绿,夯实宜居基底

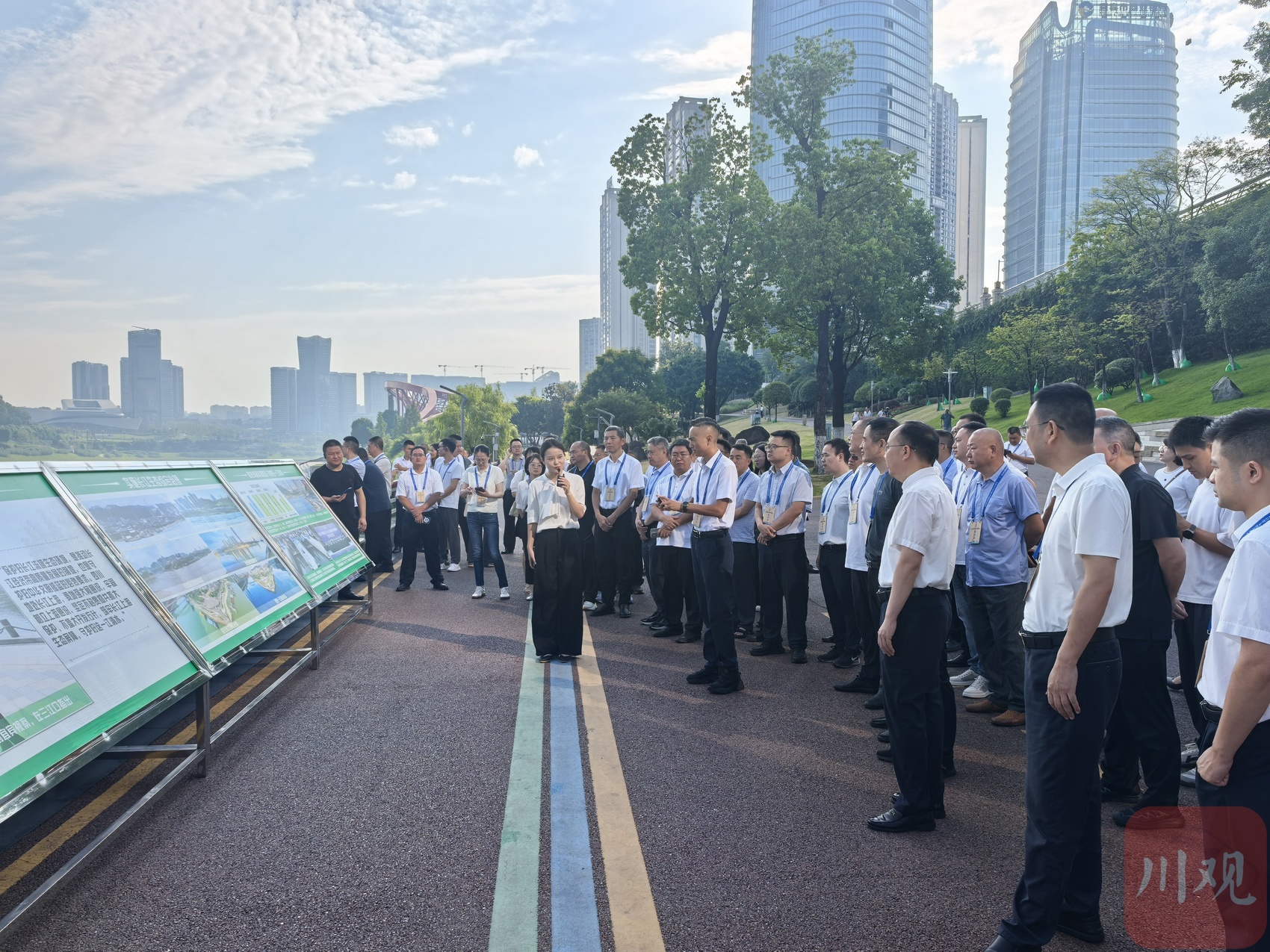

清晨的“江之头”,江风轻拂,绿意盎然。调研团沿滨江步道缓步前行,宽阔江面波光粼粼,葱郁岸线延伸向远方,远处青山如黛,长江、金沙江、岷江三江交汇处的“鸳鸯锅”奇观让人眼前一亮,不少调研人员拿出手机记录下这一生态美景。

作为万里长江的起点,过去这里化工、造纸等老工业企业“围江”而建,砂石乱采乱堆侵占岸线,水生态功能明显退化。

以“江之头”为核心地带,近年来,宜宾大力实施长江生态保护与修复等十大行动,累计投入约69.92亿元,提前两年完成155个长江入河排污口整治,112条小流域全面消除V类、劣V类水质。“江之头”成功创建国家级美丽河湖,古宋河入选第三批全国幸福河湖建设试点。

目前,宜宾纳入国、省考核的22个地表水断面水质优良率始终保持100%,长江、金沙江干流水质持续稳定在Ⅱ类标准,意味着长江宜宾段的水,不用处理就能满足饮用水源地标准。

不止于“治水”。通过城市生活污水治理集中攻坚行动,宜宾溯源排查管网1048公里,新改建排水管网224公里,城市生活污水集中收集率较2022年提高27个百分点。

如今的宜宾,正以“水清、岸绿、景美”的生态画卷,守护长江上游生态屏障。

看能源创新

虚拟电厂+绿电“双轮驱动”,构建低碳供电网络

走进宜宾高新区科技创新孵化园,大厅内的电子屏幕上实时跳动着宜宾各地虚拟电厂项目运行数据、用户接入情况,以及园区企业的用电负荷与碳排放指标等,一幅“智慧能源”图景清晰呈现。

“虚拟电厂不产电,却是‘能源管家’。”现场工作人员解释,借助能源互联网技术,虚拟电厂能将城市中的工业企业、商务楼宇、充电桩、分布式光伏等分散电力资源“串珠成链”。在电力供应紧张时段,它可直接调度这些海量负荷资源,通过降低用电功率实现负荷调节,保障电网安全稳定运行。

宜宾是全省继成都之后第二个建设虚拟电厂的城市。虚拟电厂平台自2024年4月上线试运行以来,已接入企业248户,总负荷112.1万千瓦,最大调度能力17.22万千瓦,可调节容量占全社会用电负荷的4%。

除了虚拟电厂,以新能源为核心的“微电网”同样在宜宾落地生根。这些智能电网系统整合光伏、风能、储能、电动汽车等资源,再依托宜宾丰富的水电资源,形成了规模可观的绿色电力供给网络。

宜宾市发展改革委相关负责人介绍,目前,宜宾绿色微电网装机规模达23.26万千瓦,年均可提供约10亿度绿色电力,为城市低碳发展注入源源不断的“绿电动能”。

看产业转型

绿色赋能,激活地方发展新动能

走进四川逸仙光伏产业创新中心展厅,硅料、单晶硅棒、TOPCon电池片、钙钛矿太阳能电池等展品依次陈列,调研团成员不时驻足询问,了解光伏技术创新突破。

“创新中心是宜宾市政府与中山大学合作落地的首个创新平台,涵盖测试、模拟及电池认证中心、高效异质结晶硅电池研发中心等核心板块。”该中心工作人员介绍,中心聚焦高效太阳电池技术、新型无烟工艺、先进装备等方向开展研发,“这些技术不仅能提升光伏产品的效率,还能降低生产过程中的能耗和污染,为产业绿色发展提供技术支撑。”

在宜宾高新区的四川高景太阳能科技有限公司,切片车间里200台智能化切片机正高速运转,机械臂精准作业,生产线上一片繁忙。“一条硅棒切割60到90分钟,就能产出4500张硅片。”公司工作人员的介绍,让调研团直观感受到绿色产业的“宜宾速度”。

2022年入驻宜宾的四川高景,不仅建起了宜宾高新区首家“零碳工厂”,更快速形成规模产能,目前具备年产25吉瓦大尺寸单晶硅片和38吉瓦大尺寸单晶硅棒的能力。“我们通过切换清洁能源、引进先进设备、自主研发节能项目等,实现了主动降碳。”上述工作人员介绍,四川高景产能已突破80吉瓦,去年产值超125亿元。

绿色产业的蓬勃发展,是宜宾推进生态优先、绿色低碳发展的生动注脚。截至目前,宜宾已创建国家级和省级绿色工厂55个、“零碳工厂”17个。2024年,宜宾绿色低碳产业实现规上工业总产值1717.3亿元,同比增长9.2%,占全市规上工业总量的44.8%。