宜宾观察 曹洋 张梦露 侯晓梅

“你的阐释大多说的是在学术界的地位,而不是经济产业发展,怎么打破从学术科研到落地的壁垒?”“你说融资需求是4000万,那现在项目产值有多少?”9月28日,在欧美同学会第四届“双创”大赛新能源产业赛区(四川宜宾)决赛(以下简称“双创大赛”)现场,路演团队和评委之间“火药味”十足,双方围绕项目可行性展开激烈讨论。

这场大赛,是宜宾首次面向全球留学人才发起的“科技抢滩”。从“AI电池诊疗”到“万吨级正极材料”,12个项目现场签约,一批前沿技术将迅速转入产业应用,产业规划从PPT变为现实。一场技术较量如何变成一场“产业与人才”的双向奔赴?

赛事格局新

彰显全球视野

作为欧美同学会面向留学人员领域创办的最高规格赛事,双创大赛于今年4月在宜宾启动,分为创意组与创业组,创意组面向尚未注册企业的海内外高层次人才团队;创业组则面向2020年3月31日后在国内完成企业注册的留学人才创办实体。

推动城市能级跃升,宜宾将双创大赛作为汇聚全球智慧的重要平台。双创大赛组委会相关负责人介绍,与以往单纯的竞技不同,本次大赛更关注推介、邀约和服务的精准性,“瞄准动力电池、晶硅光伏、新型储能、数字能源、智能网联和新能源汽车等领域,宜宾面向全球留学人员发出‘招贤令’。”

5个月时间里,大赛组委会先后前往浙江宁波、广东深圳、德国慕尼黑进行3场城市推介,开展定向邀约1200余次,线下对接新能源企业136家。

据统计,双创大赛前期收到海内外项目551个,其中创业组224个、创意组327个,数量居全国五大赛区第一名。“这些项目中,动力电池、智能网联和新能源汽车以及清洁能源占比较高。”

“报名项目比较多,我们通过资格审查遴选出60个优质项目进入初赛,通过路演答辩评选出24个项目晋级赛区决赛。”上述负责人表示,“对适合在宜宾落地的项目,我们向产业部门和县区精准遴选推送。”

项目能级高

顶尖人才决胜新赛道

梳理本次决赛的24个项目团队,“高精尖新”凸显:博士牵头项目近60%,还有2个院士团队。

如创意组中的“基于AI物理模型的动力电池全链路智能运维系统”,项目负责人就是电子科技大学副教授邓忠伟,系统适用于新能源汽车、储能系统、无人机等应用场景。创意组中“光伏建筑一体化零碳技术与模块产品”,项目负责人李辰琦是德国斯图加特大学博士后,项目未来面向城市更新、乡村振兴、文体旅游打造多场景整体体验。

在创业组,毕业于澳大利亚新南威尔士大学的崔洪涛带来了“一种小于20纳米核壳结构纳米粉及其应用”,“目前在市场上还没有竞品,将运用于手机、相机、摄像头等传感器领域。”崔洪涛介绍。

不仅参赛团队均是顶尖人才,项目科技含量高,科技项目占比超90%。如“固态电池用高容量高稳定富锂锰基正极材料项目”是下一代动力电池产业正极材料发展的重点方向,目前已进入中试阶段,预期2026年产能提升至万吨级。

评审专家也是“豪华阵容”。参与评审的14名专家中,既有从事科研领域的技术带头人,也有产业领域的“领头羊”,还有创投公司的话事人。决赛对项目的评分,从创新性、可行性、商业模式、项目的产业化前景和团队答辩表现等维度都做了细致要求。

成果转化快

12个优质项目现场落地

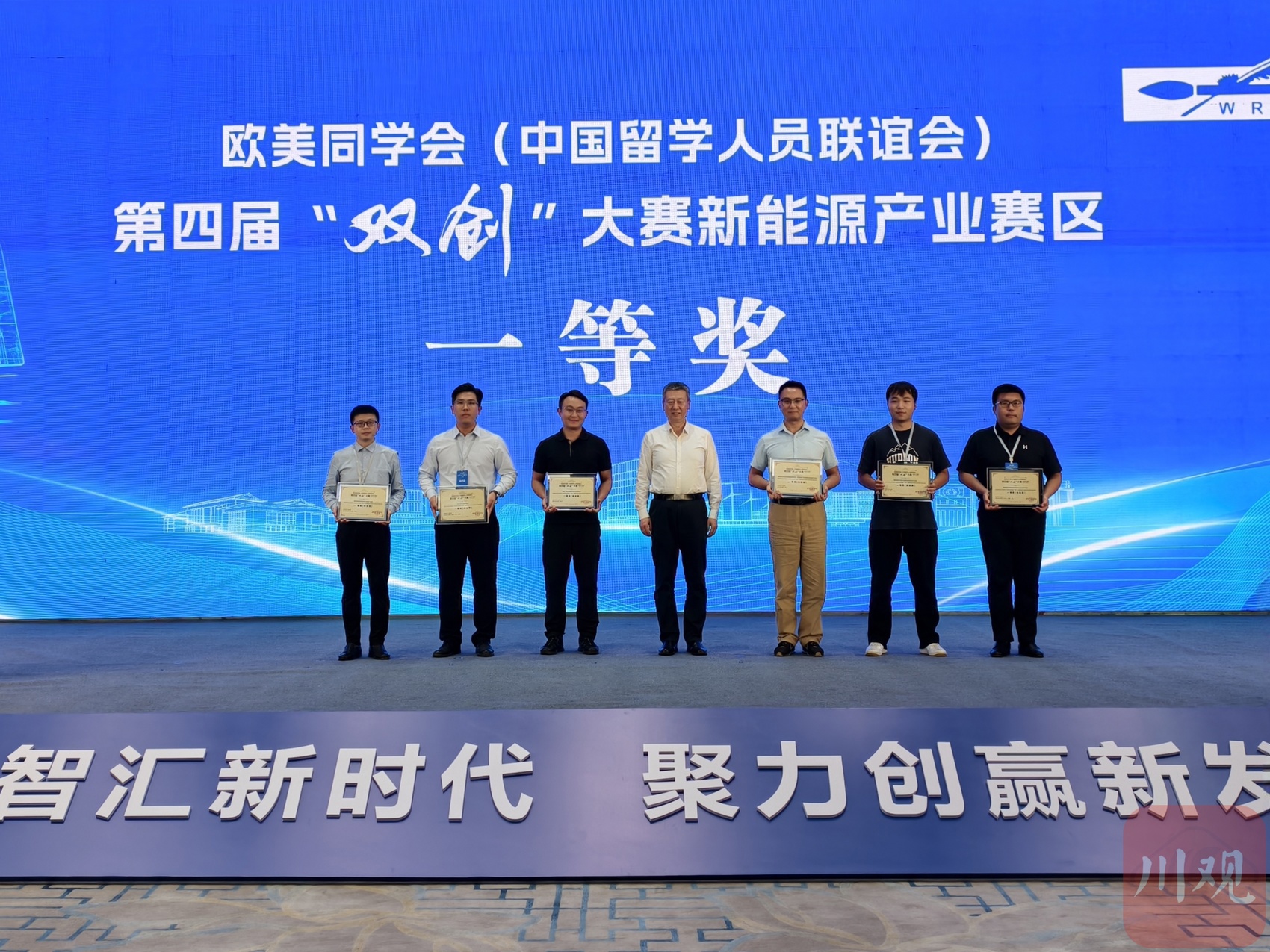

赛事收官之日,正是成果转换之时。在当天的决赛颁奖仪式上,12个优质项目现场签订落地意向书,一批项目已进入公司注册和投资决策阶段。

邓忠伟带来的项目就是现场签约的团队之一。“我创业生涯的首个项目就落在宜宾,现在已经启动注册程序。”邓忠伟介绍,参与大赛也是基于对宜宾产业的深度考量,“我在上海交通大学读博士的时候就和宜宾有过合作,对新能源汽车行业也有长期的关注。”

邓忠伟说,宜宾基础条件好。“产业链完整,涵盖动力电池、整车制造、储能系统全链条产业,政策资源支持力度很大,人才资源丰富。”

选择在双创大赛现场签约,邓忠伟直言是因为宜宾构建起的“赛事+落地+赋能”全流程服务体系。

据了解,除了大赛设置超百万元项目资助外,宜宾还配套7项产业政策,从金融资源、应用场景和市场对接等方面帮助项目快速落地。“通过‘揭榜挂帅’、设立人才基金、导入金融资源等方式,大赛为优秀项目提供从资金支持到市场对接的全方位赋能。”大赛组委会相关负责人介绍,一等奖项目除获资金资助外,还将晋级全国总决赛,获得更高层次展示与资源对接机会,加速创新成果从实验室走向生产线。

宜宾市相关负责人表示,从“科创赛事”到“成果转化”,从“全球引才”到“产业升级”,宜宾正以本次大赛为新起点,构建“统战资源+产业需求”深度融合机制,加速推动创新链、产业链、资金链、人才链四链融合,为高质量发展注入绿色动能。