开栏语

2020年2月18日,四川首个省级新区——宜宾三江新区正式成立。

敢为人先,行胜于言。五年来,三江新区探新路,做示范,崛起为充满活力与机遇的现代化新城;五年来,三江新区产业腾飞、创新突破、经济社会发展日新月异,无数追梦人在这里书写奋斗故事。

成绩属于每一个在这片土地上打拼的普通人。他们中有扎根一线的产业工人,用双手铸就发展基石;有勇于创新的科技人才,以智慧推动新区跨越发展;有默默奉献的基层工作者,为群众生活保驾护航;还有怀揣梦想的创业者,将个人理想融入新区发展。

即日起,川观新闻将推出栏目“我和新区这五年”,讲述一个个鲜活的人物故事,见证新区与个人的双向奔赴,感受这片土地上涌动的澎湃活力与无限希望,敬请关注。

宜宾观察曹洋侯晓梅海报制作/安素萱

人物名片

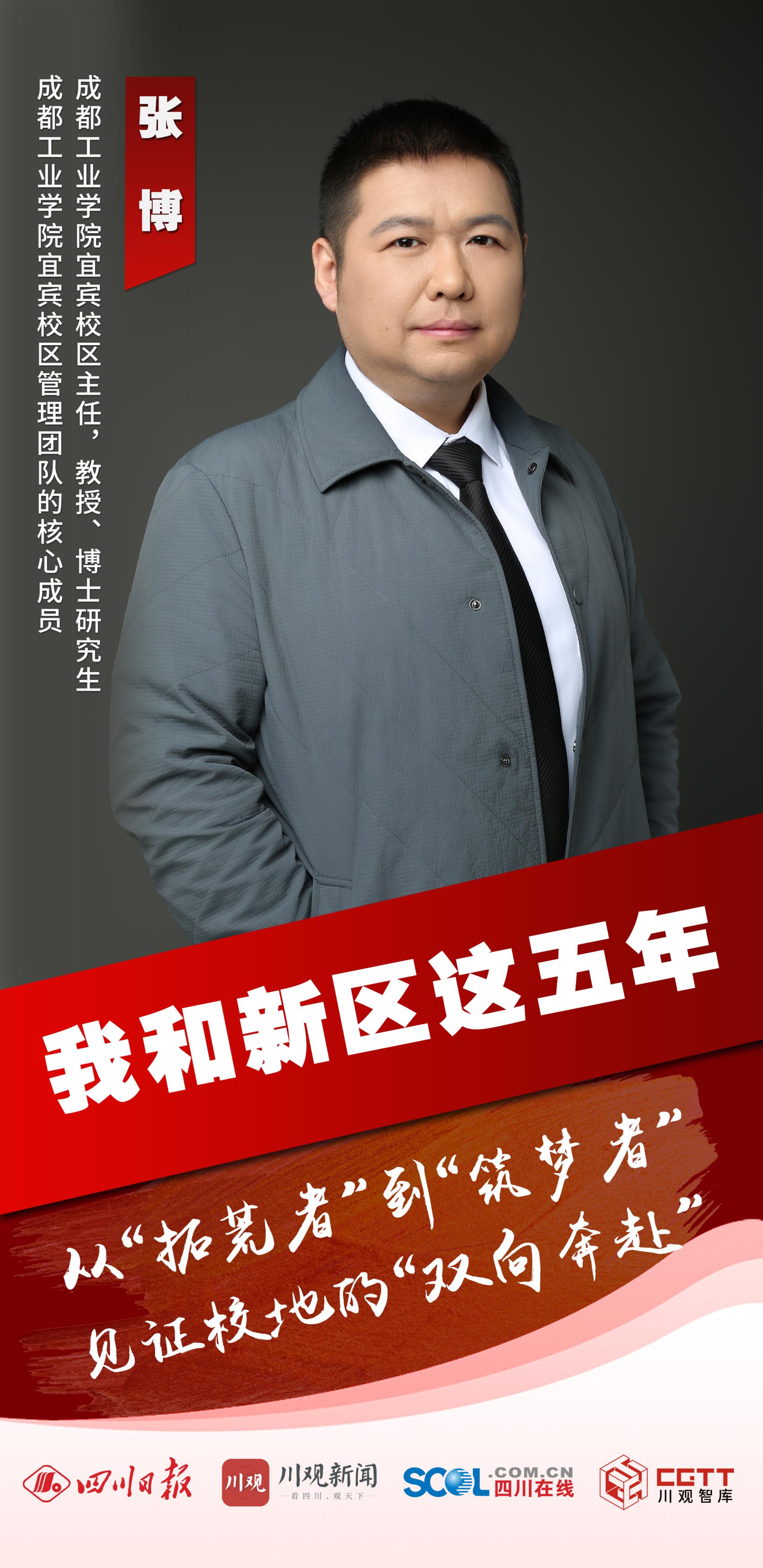

张博,44岁,四川成都人,成都工业学院宜宾校区主任,教授、博士研究生,毕业于澳大利亚新南威尔士大学光伏工程专业,成都工业学院宜宾校区管理团队的核心成员。

2月17日,临近新学期开学,成都工业学院宜宾校区主任张博正忙碌地做着开学准备,这个即将迎来五岁生日的新校区,承载着他作为见证者与参与者的特殊记忆。

2019年,成都工业学院与宜宾市政府签约共建宜宾校区,张博成为“拓荒者”之一。“资源调配和跨区域协调曾是最大挑战。”张博回忆,面对空白的基础设施和紧迫的工期,校地双方以“共建共享”破题:三江新区提供土地和配套保障,学校导入教育资源与人才。

2020年,仅用数月时间,一座现代化校园拔地而起,创造了令人惊叹的“三江速度”。“大学城的路网、治安、生活配套同步完善,让师生安心扎根。”张博感慨道。

校区与新区如何实现“双向奔赴”?张博用一组数据作答:24个本科专业精准对接动力电池、数字经济等新区主导产业,首届1116名毕业生中近14%选择留宜就业,签约本地企业83家。

成都工业学院宜宾校区博翠湖 成都工业学院供图

高层次人才“引育并重”策略成效显著,29名博士、百余位硕士教师落户新区,20人获市级以上教育荣誉。“我们不仅要培养人才,也要让他们安居乐业。”张博表示,校区还与新区联手解决人才子女入学问题,打造“引凤长栖”的生态。

五年来,成都工业学院宜宾校区产教融合的成果在三江新区落地生根。张博介绍,学校与凯翼汽车共建“新能源汽车与先进制造省级现代产业学院”;与宜宾三江新区管委会、宜宾综保区管委会共建宜宾智慧物流研究院;与美捷科技、中车铁投等企业探索数字经济、低空经济、新型储能等领域技能型人才培养。校区高度重视本土高水平创新平台建设,近期成功获批四川省数字化转型促进中心、新能源汽车智能设计与制造四川省高校重点实验室等省部级科研平台,服务地方产业能力进一步提升。

作为光伏工程专家,张博长期从事光伏器件与先进制造技术研究及关键装备研制,推动校区与宜宾英发德耀共建先进光伏技术联合创新中心,攻关高效N型单晶硅棒提效降本关键技术。“产业需要什么,我们就研究什么。”张博介绍,校企还共建了新能源产业学院,正积极布局新能源科学与工程、新能源材料与器件等特色专业,让学生“入学即入行”。

成都工业学院宜宾校区校徽广场 成都工业学院供图

五年间,张博感受到了新区市民对城市未来更有信心。“一次打车经历让我记忆犹新,司机感慨宜宾有了大学城和众多知名企业,孩子未来读书、工作都不用远走他乡。”张博说,这背后,是三江新区从“产业洼地”到“创新高地”的跃升——大学城、科创城崛起,“一蓝一绿”产业蓬勃发展,让市民看见美好生活的更多可能。

对于新区未来的发展,张博提出“协同共赢”这个关键词。“高校、企业、科研院所需打破壁垒,加强创新资源、产业资源的融合,发挥1+1大于2的协同效应。”他期待,大学城未来进一步深化产教融合,助力三江新区打造更具竞争力的创新生态圈。